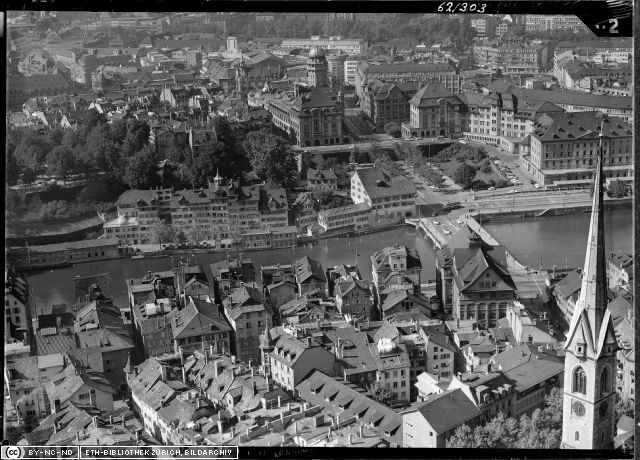

Die Rudolf-Brun-Brücke führt in Zürich über die Limmat. Sie ist nach Rudolf Brun benannt, dem ersten Bürgermeister der Stadt. Bis 1951 wurde sie nach der Urania-Sternwarte als Uraniabrücke bezeichnet. Während der Projektierung der Stadthausanlage am linken Limmatufer wurde auch die Bezeichnung Stadthausbrücke verwendet.

Geschichte

An der Stelle der Rudolf-Brun-Brücke gab es bereits 1394 einen Limmatübergang, den Oberen Mühlesteg. Die Bezeichnung unterschied ihn vom Unteren Mühlesteg, der ungefähr zwischen dem heutigen Mühlesteg und der Bahnhofbrücke war. An beiden Stegen waren die Mühlen und Industriebetriebe der Stadt angeordnet.

Nach der Jahrhundertwende beschloss die Stadt, eine neue Verkehrsachse von der Bahnhofstrasse über die Limmat zum Seilergraben zu bauen und gleichzeitig eine neue 400 m lange Stadthausanlage an der linken Limmatseite zu bauen. Der erste Teil der Verkehrsachse war die 1905 dem Verkehr übergebene Uraniastrasse, deren Fortsetzung die an der Stelle des Oberen Mühlestegs anzulegende Uraniabrücke werden sollte. Am für damalige Verhältnisse neumodischen Namen Uraniabrücke störte sich die Redaktion der Schweizerischen Bauzeitung. Sie wünschte sich einen traditionellen Namen für die Brücke, wie Mühlebrücke, Oetenbachbrücke, Lindenhofbrücke oder Predigerbrücke.

Bis 1910 hatte die Stadt die beiden Mühlen und einen Industriebetrieb am Oberen Mühlesteig erworben, sodass dem Bau der Brücke nichts mehr im Wege stand. Für den Bau wurden 1,55 Mio. Franken veranschlagt.

Baubeginn war 1911. Die Pfeiler wurden mit Hilfe von Senkkasten erstellt. 1913 wurde das Bauwerk dem Verkehr übergeben. Von 1914 bis 1989 war die Brücke auch mit Tramgleisen versehen, die zur kaum genutzten Verbindungsstrecke Uraniastrasse gehörten. Diese Verbindung zwischen Bahnhofstrasse und Limmatquai erlaubte den Strassenbahnen, die Bahnhofbrücke zu umfahren. Diese Möglichkeit wurde aber kaum genutzt.

Von 1989 bis 1991 wurde die Brücke durch einen Neubau in gleicher Form ersetzt.

Debatte um Ehrung Bruns im Brückennamen

1997 stellte der SP-Gemeinderat Dominik Schaub den Antrag, eine Namensänderung der Brücke zu prüfen, da Rudolf Brun als Nutzniesser des antijüdischen Pestpogroms im Februar 1349 gilt. Schaub schlug vor, die Brücke nach Rabbi Moses ben Menachem zu benennen, den Verfasser des einflussreichen Talmudkommentars Zürcher Semak, der 1349 zu den Opfern gehörte. Der Gemeinderat lehnte den Vorstoss ab.

Am 26. Januar 2022 forderte die Alternative Liste in einem Postulat, dass die Brücke nach Frau Minne umbenannt werden soll. Zudem forderte sie, dass die Brunngasse nach Frau Minnes Sohn, Rabbi Moses ben Menachem, benannt wird, wodurch die jüdische Gemeinschaft Zürichs geehrt werden soll.

Bauwerk

Die von Gustav Gull entworfene Plattenbrücke in armiertem Beton hat fünf grosse Öffnungen von 12,9 m lichter Weite und bei den Ufern zwei kleine Öffnungen von 4 m. Das Durchflussprofil der Brücke wurde für ein Hochwasser von 282,5 m³/s ausgelegt. Die steinerne Brüstung der Brücke mit Rosetten passt stilistisch zu den Brüstungen an den Amtshäusern I, II und III auf der linken Limmatseite, die ebenfalls von Gull stammen.

Weblinks

Einzelnachweise